●研究に「始めがあり、終わりがある」

普通に考えればわかることだが、すべてのことに「始めがあり、終わりがある」。筆者の青年時代に飛ぶ鳥落とす勢いだったゼネコン、鉄鋼、商社、航空業界は、約40年経ち、衰退している。生命科学者でなくとも、多くの人々は、すべての生き物に誕生と死、つまり、「始めがあり、終わりがある」ことを認識している。人間も生き物であり、当然ながら、「始めがあり、終わりがある」。誕生で始まり、幼少期に身体が成長し、青年期・壮年期に知能・技能が栄え、中高年期に成熟し、やがて老いて死ぬ。

ところが、多くの科学研究者は、学問に栄枯盛衰があることをしっかりとは認識していない。科学技術に「始めがあり、終わりがあり」、栄枯盛衰がある。しかし、科学技術では「発展期」だけが注目され、「衰退期」の基準や「衰退期」にいたる仕組みの分析がない。学者は、自分の研究テーマが衰退していることに直面したくないので、現実を直視しない。もちろん、自分の研究テーマが大きく遅れないように、時代の流行を取り入れ、変容させていく。

筆者は、何人かの科学研究者に、「あなたの研究分野もいずれ衰退する時期を迎えます。それはいつ頃だとお考えですか?」と質問したことがある。すると、ほとんどの科学研究者は、不快な顔をし、反射的に、現在まだ自分の研究分野は発展途上にあり、これからも発展していくと、「非科学」に、感情的に答えた。衰退している可能性を訊かれただけで、自己否定されたように感じるらしい。

それでも、しつこく、静かに、「すべてに“始めがあり、終わりがある”わけだから、あなたの研究分野も、いずれ衰退する時期を迎えると思います。それはいつ頃だとお考えですか? そして、衰退の兆候・サイン、それに、衰退の基準はなんだとお考えですか? それらをどう認識できますか?」と質問すると、ほとんどの科学研究者は、不安な目をして宙を見上げ、戸惑い、黙ってしまう。誠実な人は、「その質問は初めて聞いたので、今まで考えたことはありません」と答える。

林雄二郎と山田圭一の名著『科学のライフサイクル』は、学問に「始めがあり、終わりがある」ことをデータで示している (林雄二郎、山田圭一(編):『科学のライフサイクル』中央公論社、1975年)。当時、筆者は、この本に感銘を受けた。

●筆者は「でかい研究」を目指した

筆者が名古屋大学・分子生物専攻の大学院生の時、研究室全体の研究テーマが「生体運動の分子メカニズム」で、筆者に与えられた研究テーマは、「微小管系生体運動の分子メカニズム」だった。大学院を終えた1974年当時、日本全国に研究職が少なく、博士号を取得した者は就職難で、つらい時代だった。筆者は、ポスドクの最初の1年間は有給だったが、2年目は無給だった。大学院生時代と同じ名古屋大学・分子生物専攻に在籍したが、1976年3月、運よく、筑波大学生物科学系講師に就職できた。

通常、大学院で博士号を取得し、最初に就職するとき、就職先の研究室の研究テーマの一翼を担うので、研究テーマを変えることが多い。これはほぼ義務的な変更だが、良い意味でも、研究テーマを変える1つのチャンスである。筆者の場合、就職した筑波大学生物科学系では、講師という地位なので学生・院生に単位授与権があり、、日本ではとても珍しいことだが、いきなり独立した自分の研究室を持った。英語で言うPI(Principal Investigator)、つまり研究室のトップ、研究室主宰者である。おかげで、研究テーマを変える時間的余裕がなく、大学院時代の研究テーマを延長して研究していた。

筑波大学生物科学系で数年たち、創設期の筑波大学も一段落した。教授の了承のもと、2年間の海外研究留学を計画した。筆者は、大学院生のころから、人生のすべてを生命科学研究にかけて、「なんか、でかい研究」をしようと考えていた。口にこそ出さなかったが、わかりやすく言えば、いずれ、ノーベル賞をとる気で研究していた。大学院の時の研究テーマ「微小管系生体運動の分子メカニズム」は、しかし、どんなに頑張ってもノーベル賞をとれない。だから、大学院生時代は、将来の飛躍のための修行時代で、研究の考え方・すすめ方、実験法、論文の書き方を習得する時だと割り切っていた。

そういうこともあって、海外研究留学は研究人生で1~2度しかない、「なんか、でかい研究」に切り替える、千載一遇の大チャンスである。何か月もかけ調べ・考え、尊敬する数人の研究者に相談し、新しい大きな研究テーマ・研究分野を模索した。ノーベル賞が取れる研究テーマをしっかりと見定め、その研究テーマのためにアメリカのベストの研究室に留学し、自分の人生のすべてをかけようと考えた。一度選択すれば、その後の20~30年間、自分の人生のすべてを、ノーベル賞を取るために、死ぬ気で研究しようと考えた。

結局、大学院生の時の研究テーマ「微小管系生体運動の分子メカニズム」を捨て、研究テーマは、理学的というよりも基礎医学的な「癌を制御する細胞接着性タンパク質」(以後、略して、「細胞接着性タンパク質」)が有望だと思った。研究室はその分野で最高のアメリカNIH・国立癌研究所・分子生物学部を選択した。この選択が正解だったのかどうか?

34歳で日本に帰国後、「細胞接着性タンパク質」の研究を発展させ、世界の研究をリードし、文部科学省の研究班も新設し、それなりの研究成果を得た。しかし、「細胞接着性タンパク質」の研究は、本当に「なんか、でかい研究」で、「今後大きく発展するのか、それとも、ひょっとして、もう、衰退しつつあるのか?」。「人類社会に対して歴史的な貢献をし、国や所属機関に莫大な富と宝をもたらし、自分自身にも大きな富と名声をもたらすのか? もたらさないのか?」 時々、考えた。

「細胞接着性タンパク質」という研究テーマはもっと大きな枠組みの中の一部である。「細胞接着性タンパク質」より一段上の枠組みの「癌の基礎研究」は発展するのか、しないのか? もっと大きな枠の「生命科学」はまだ発展するのか、イヤ、それとも、現在、衰退しつつあるのか? さらに大きいい「科学技術」は、まだ成長するのか、イヤ、それとも、現在、衰退しつつあるのか? 「細胞接着性タンパク質」でも、科学技術全体でも、それらは、「人類社会に対して歴史的な貢献をし、国や所属機関に莫大な富と宝をもたらし、自分自身にも大きな富と名声をもたらすのか? もたらさないのか?」。人生のすべてを賭けて打ち込むつもりで選択した研究テーマだが、時々、自問した。

日本に帰国後しばらくして、筆者は、お茶の水女子大学(国立大学)・理学部に助教授として移籍した。ここでも、独立した研究室主宰者である。お茶の水女子大学・生物学科の学生に「細胞接着性タンパク質」の講義をし、研究室では学生・院生に「細胞接着性タンパク質」の研究テーマを与えた。学生は「細胞接着性タンパク質」の研究テーマで卒業論文を書き、院生は「細胞接着性タンパク質」の研究テーマで修士号・博士号を取得した。

こうなると、自分1人が自分の人生を「細胞接着性タンパク質」にかけ、自分1人が責任をとれば済む問題ではない。もし設定が間違っていたら、講義を受講する学生、研究室で「細胞接着性タンパク質」の研究をする学生・院生を間違った方向に導いてしまう。彼女たちの一生の研究基盤を間違った方向に構築してしまう。

●本書の基本的な問題

世界的にみて、科学技術は20世紀に大きく発展し、強大な勢力を誇ってきた。しかし、何世紀にもわたって強大な勢力を誇っていた宗教は、20世紀に大きく衰退し、現在、勢力は小さい。同じように科学技術もいずれは衰退するにちがいない。問題は、「衰退は、いつなのか、兆候はなんで、どうやって知ることができるのか? なにが衰退を確信させる事実なのか? 現在は栄枯盛衰カーブのどの段階なのか?」である。

これが本書の基本的な問題である。

この基本的な問題は、筆者に特有の問題ではない。多くの研究者・ポスドク・大学院生がこれらの答を得るベく、自分の研究をどう有望な方向に展開させようか、本を読み、論文を読み、議論し、考え、悩む。イヤ、研究者・ポスドク・大学院生だけではない、バイオ企業、投資家、官僚、研究助成機関、大学、研究機関、生命科学分野に進学希望の高校生、卒論先を決める学部生にとっても重要な問題だ。

動向分析や未来予測に関する先人の書物・論文を読むと、たくさん学ぶことがあるが、筆者を十分納得させる答えは見つからなかった。それで、先人の理論・知識を整理しつつ、筆者自身が分析し、新しい観点の生命科学動向分析を提示しようと考えたのである。

まず、生命科学の動向を分析する基本的な考え方を述べておこう。

●「白楽の研究栄枯盛衰6段階説」

動向分析に関する筆者の考えを整理し、学問の栄枯盛衰を6段階に分類した

|

図表1-1.白楽の研究栄枯盛衰6段階説 |

||

|

ステージ |

研究者数(人) |

研究論文数 |

|

1.潜伏期 |

1 |

× |

|

2.始動期 |

20 |

△ |

|

3.発展期 |

100 |

〇 |

|

4.成熟期 |

5,000 |

◎ |

|

5.衰退期 |

2,000 |

〇 |

|

6.すっかり衰退期 |

1,000 |

〇 |

|

×ほぼない、△少しある、〇相当ある、◎最盛期 |

||

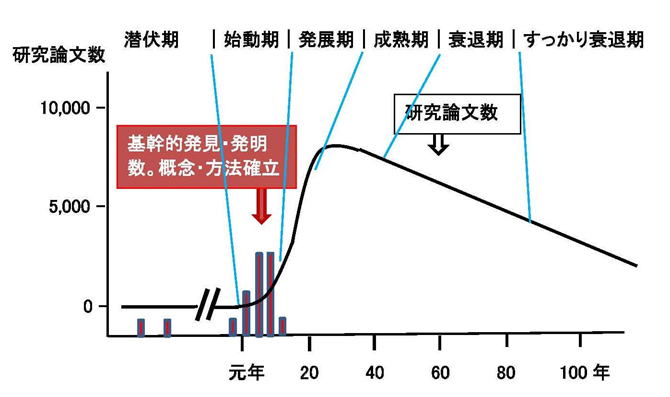

図表1-1の研究者数は、特定の国、例えば、日本のある年の研究者数を想定した。図表1-2は、図表1-1を研究分野の栄枯盛衰カーブを研究論文数の経年変化で理解できるようにグラフ化した。その上、ここでとくに論じたい、「基幹的発見・発明。概念・方法確立」の数と時期を示した。数値や目盛は目安で、定量的なデータに基ずいているわけではない。

図表1-2で示したいことは、その研究分野の「基幹的な発見・発明や概念・方法の確立」(以後、「基幹的発見」と略すことがある)は、研究の「潜伏期」と「始動期」になされるということだ。「基幹的な発見・発明や概念・方法の確立」の重要さや有効さは、他の研究者になかなか理解されない。特に、その時代の学界ボス、主流派、マジョリティになかなか理解されない。理解されないどころか、彼らは伝統的な考え方・研究方法・研究概念の中の勝者なので、新しい考え方・研究方法・研究概念に否定的である。特に、自分の業績が否定されるような兆候に敏感で、もっている力を否定的に使う。

その「基幹的発見」が真に重要で有効で、かつ、研究者コミュニティの中に上手に伝えることだできれば、周囲の研究者はその価値を徐々に認め、自分でも参入し、「基幹的発見」を発展させる。このことが、さらに多数の研究者の参入をもたらし、その分野が不動の地位を確立し、成熟期を迎える。しかし、やがて、その分野に根源的な未知の領域はなくなり、概念・方法が色あせはじめる。概念・方法が適用できる限界も明確になり、研究はルーチン化し、重箱の隅をつつく研究が増え、その分野は衰退していく。研究分野が「衰退」から「すっかり衰退」したころ、ノーベル賞などの科学賞が授与され、メディアが取り上げ、大学の学部・学科が新設され、中高生の教科書に記載される。

2012年のノーベル生理学・医学賞で言えば、山中伸弥の研究分野は「衰退期」ではなく「成熟期」だと思われる。「成熟期」に受賞することは珍しい。しかし、同時に受賞した英国のジョン・ガードンは「すっかり衰退」した研究分野である。

●「白楽の研究栄枯盛衰6段階説」の各ステージ

図表1-1、図表1-2の経年変化をみると、研究の栄枯盛衰と研究関連事項の栄枯盛衰に大きなギャップがあることがすぐわかる。それを図表1-3にまとめる。次いで、研究栄枯盛衰の各ステージを把握しよう。

| 図表1-3.研究の栄枯盛衰と関連事項の栄枯盛衰のギャップ | |||||||

|

ステージ |

研究者数(人) |

研究論文数 |

基幹的発見 |

研究費配分額 |

メディア報道数 |

学科・学部・大学院組織数 |

中高教科書 |

| 1.潜伏期 |

1 |

× |

◎ |

× |

× |

× |

× |

| 2.始動期 |

20 |

△ |

〇 |

× |

× |

× |

× |

| 3.発展期 |

100 |

〇 |

△ |

△ |

△ |

× |

× |

| 4.成熟期 |

5,000 |

◎ |

× |

◎ |

◎ |

△ |

△ |

| 5.衰退期 |

2,000 |

〇 |

× |

〇 |

〇 |

〇 |

〇 |

| 6.すっかり衰退期 |

1,000 |

〇 |

× |

△ |

△ |

◎ |

◎ |

|

×ほぼない、△少しある、〇相当ある、◎最盛期 |

|||||||

【1.潜伏期】・・・ごく少数の先見の明がある研究者、異端視される研究者が、従来解明できなかった問題や従来問題と認識されていなかった問題に対して、基幹的な発見・発明を少しする。研究テーマの概念さえも模索中の時期である。いわば「ゼロを0.1」にする研究で、本当に創造的な時期である。他のほとんどの研究者は発見・発明の重要性を認識・理解できないので、無視する、否定する、嘲笑する。研究者は少数で、論文もごく少ししか発表されない。現実には、多くの研究が泡沫のごとく消えてしまう。研究者には研究費が配分されず、研究環境も悪く、昇進もできず、苦難の道を歩む。死屍累々である。もちろん、メディアが報道する研究対象ではない。

【2.始動期】・・・いくつかの基幹的発見・発明がされ、研究テーマの概念・方法が確立していく時期である。問題解決への有効性はまだ、はっきりせず、研究は「海の物とも山の物ともつかない」面もある。研究者自身は確信をもって研究を進めるが、他のほとんどの研究者は注目しない。先見の明のあるごく一部の研究者が参入を考えはじめる。この段階も、「潜伏期」と同じように、ゼロを0.1にする、あるいは、0.1を1にする本当に創造的な時期である。潜伏期の研究者が基幹的発見をし、自分の研究で成功し、始動期の研究者になる。結果として、方法が確立され、研究者は後に、「○○学の父」「○○学のパイオニア」として称賛される。多くのノーベル賞受賞者はこの時期の研究者だが、初期のころは、研究費、参入研究者、メディア報道はとても少ない。

【3.発展期】・・・潜伏期・始動期のパイオニア研究者が基幹的な発見・発明をし、問題に対する概念・研究方法の基本を確立すると、多くの研究者が自分の問題解決にその概念・研究方法が有効だと認識する。それで、他の研究分野の研究者が自分の研究分野に基幹的発見・発明、概念・方法を導入する。また、他分野の研究者が多数流入してくる。大学や研究所に新しい研究室ができ、新しい研究ジャーナルが発刊され、新しい学会組織も発足する。研究費もソコソコ配分されるようになり、大学院生・ポスドクが自分の研究テーマに選択する。研究者は増え、論文数も増える。数字で言うと、1を6にする研究である。研究費が使い切れないほど急速に増え、参入研究者も急速に増加する。

【4.成熟期】・・・新たな「基幹的発見・発明、概念・方法の確立」はもうないが、研究者が増え、研究費も多額に配分され、研究ジャーナル、学会も大きくなり、シンポジウムも活発になる。【2.始動期】【3.発展期】からの研究者は学界ボスになり、研究分野は、学界の中でそれなりに大きな地位を安定的に確保できる。産業的な応用もはじまる。共同研究のオファーや希望する学生・院生が研究室に殺到する。多額の研究費が獲得できる。確立したパラダイムに沿って働けば、新しい知識が得られ、研究論文が出版できる。しかし、基幹的発見はない。数字で言うと、6を9にする研究である。

【5.衰退期】・・・新たな「基幹的発見・発明、概念・方法の確立」はない。「4.成熟期」に比べれば論文数は少し減少するが、たくさんの研究者がいて、研究費も多い。最先端研究者から見ると「衰退期」だが、発展期に貢献した研究者がノーベル賞などの科学賞を授与され、メディアが取り上げ、学界以外の世間的な評価は高い。衰退期とはいえ、研究者と研究費が多いので、数字で言うと、9を10にする研究にはなる。

【6.すっかり衰退期】・・・研究としてはもう終わりだが、重鎮の研究者がまだ現役にいる。あるいは定年退職したとしても、学長や政府委員などになっていて、世間的には有名で権威がある。それらに率いられた研究者まだまだたくさんいるので、論文数は減少しているが、研究費も多い。著書出版数も多い。学長や政府委員などになっているため、教育行政にも影響力を持ち、学部・学科の新設など人材育成に影響力を持つ。数字で言うと、10そのままの研究である。

今回は以上です。

次回をお楽しみに。

最後にポチッ、ポチッとふた押し → ![]() と

と ![]()

============================================================